発疹?もしかしたら床ずれかも 水ぶくれを見つけたら

日本の医療が進むにつれて、入院期間が短縮し、通院や在宅治療が長くなる傾向が強まっています。 これまでは頭部の挫傷や、ガンなどの内臓疾患を治療するとなると、数ヶ月または数年単位の入院を余儀なくされることもありました。しかし...

介護の豆知識

介護の豆知識日本の医療が進むにつれて、入院期間が短縮し、通院や在宅治療が長くなる傾向が強まっています。 これまでは頭部の挫傷や、ガンなどの内臓疾患を治療するとなると、数ヶ月または数年単位の入院を余儀なくされることもありました。しかし...

介護の豆知識

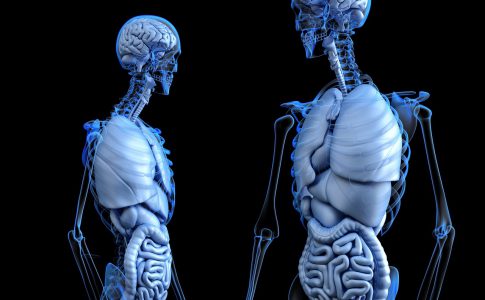

介護の豆知識体に必要な栄養素を取り入れて、その栄養素を効果的に体内で機能させるためには、血行を促進を図るのが一番です。 どれだけ体にいいといわれる食材を摂取しても、その栄養素を体に全身へ届け、細胞の活性を促すことが出来なければ、アク...

介護の豆知識

介護の豆知識床ずれが起こる原因は何か。 これは「圧迫とズレ力」だということが、いろんな書籍や症例紹介Webサイトで触れられています。ただ、床ずれが起こるそもそもの原因は、体の一部または半身等に見られる神経系麻痺や、高齢者の加齢による...

介護の豆知識

介護の豆知識コリや冷えを感じたとき、マッサージをしたりツボ圧しをしたりすると、痛気持ちいい感覚が得られますね。ツボを刺激する箇所として良く知られているのは、足裏や手のひらだと思います。しかし、実は頭や顔にも重要なツボが集中しているの...

介護の豆知識

介護の豆知識床ずれが起こる原因は「圧迫」と「ズレ力」によるものが大半です。じわじわと局所に力が加わることで、一見して大きな傷に見えなくてもその創傷の下で深い床ずれをおこしているケースが間々あります。 好発部位を中心に、経過観察を続け...

介護の豆知識

介護の豆知識かかとや足指に病変が起こったとき、それが床ずれによるものか、疾患によるものなのかをまずはきちんと判断する必要があります。圧迫が続いたことによる床ずれだと安易に判断してしまうと、症状は好転せずにかえって状態を悪化させてしま...

介護の豆知識

介護の豆知識一般的に、褥瘡の好発部位といえば「骨の突出部分」という認識で、もちろん誤りではありません。しかし、褥瘡が起こりやすい部分を中心に観察やケアを続けていけばいいのかと言えば、予防・治療を行う過程でそれも違うということを感じる...

介護の豆知識

介護の豆知識褥瘡が発生したら、とにかくその傷が深くならないうちにケアするというのが治療の基本です。ごく初期の褥瘡であれば、皮膚の上層部分を修復して創傷部分を直すことのみで治癒に向かいます。しかし、上皮細胞を欠損し、真皮細胞の下にまで...

介護の豆知識

介護の豆知識褥瘡を予防治療していく上で重要視されがちなのは、姿勢や処置などの対処療法です。もちろん、日々の処置と観察を続ける中で、薬を用いたり創の状態を確認して看護を必要としたりする場面が多くなります。 しかし、体の根本的な耐性を整...

介護の豆知識

介護の豆知識血液内に感染細菌が侵入し、その血液が全身を巡って各臓器に悪影響を与えることを「敗血症」といいますが、敗血症はすでに身体的に重篤な状態に陥っていると判断し、早急に治療を行わねばなりません。 それならば、体に重大な影響を与え...